自閉症スペクトラム障害への「構造化支援」の必要性と「再トラウマ化」の必然性について

個人的に感じているASD(自閉症スペクトラム障害)に対する「構造化支援」の必要性について、トラウマケアで用いられる「生存反応とトラウマ症状」から考察すると腑に落ちる部分が大きかったので、このブログを使ってまとめています。

※わたしは研究者ではありませんので、相関係数などを使った専門的な話にはなっていません。予めご了承くださいませ。

自閉症スペクトラム障害の特徴

すでに言わずもがなのことかもしれませんが、念のためASD(自閉症スペクトラム障害「以下、ASD」)の特性をご紹介します。

DSM-5における診断基準

1,社会的コミュニケーションの障害

・言語や非言語のコミュニケーションにおいて、対人関係において問題がある。

・眼差しやジェスチャー、表情などの非言語コミュニケーションが不十分である。

・他者と感情、興味、活動を共有する能力が低い。2,反復的・制約された興味・行動のパターン

・独自の興味や活動にこだわりがあり、これに執着することがある。

・柔軟性が不足しており、新しい活動や状況への適応が難しい。

・反復行動や言動が見られる。3,症状の開始時期

・早期の発達段階で症状が現れ、通常、3歳までに診断される。4,社会的機能の障害

・症状が社会的、職業的、またはその他の重要な機能に影響を与える。

ASDの特性は、「社会的機能の障害」として分類されますが、それは病気や怪我のように治療するものではなく、その人自身の個性と言えます。

この個性は幼少期から見られますが、その特性が社会生活や仕事の中で上手く馴染めず、生きづらさとして現れる場合に「障害(Disorder)」とされます。

具体的には、興味や行動が限定的で繰り返しが多いという特徴があります。

一つのことに集中する強みも、裏返せば「柔軟性がない」「こだわりが強すぎる」と捉えられやすく、これが対人関係の困難を生む原因にもなります。

ASDを抱える人は、興味やコミュニケーションの方法が周囲の人と異なるために、社会の中で生きづらさを感じやすいのです。

ASDへの治療・支援の方法

前項では、「ASDは個性であり、手術や薬で治療するものではない」と述べましたが、一方で、オキシトシン経鼻スプレーが自閉症スペクトラム症状の改善に効果があるという研究も報告されています。

私は薬剤分野の専門ではありませんが、このような研究を知ると、「医学の進歩によってASDの方々の生きづらさが改善される日も近づいているのかもしれない」と感じます。

しかし現実の支援現場では、効果がまだ十分に確立されていない薬剤に期待を寄せる余裕はあまりありません。

そのため現在は、アメリカのノースカロライナ州で開発された「TEACCHプログラム」の理念に基づく『構造化支援』が、ASDの方々の支援に最も有効だと考えています。

ASDの個性を変えるのではなく、その個性のままでも生きやすくなるような生活のサポートを実践しているのです。

TEACCHプログラムとは、ASD特有の「認知理論(ものごとの受け止め方・考え方)」と「行動理論(行動がどのように学習されるか)」に基づいています。これは治療を目的とするのではなく、ASDを持つ人が社会に適応しやすくなることを目指した支援モデルです。

繰り返しになりますが、TEACCHプログラムの代表的な手法は「構造化支援」と呼ばれ、ASDの方が生活しやすい環境を整えるとともに、その環境のなかで新しいスキルを身につけていくことを目的としています。

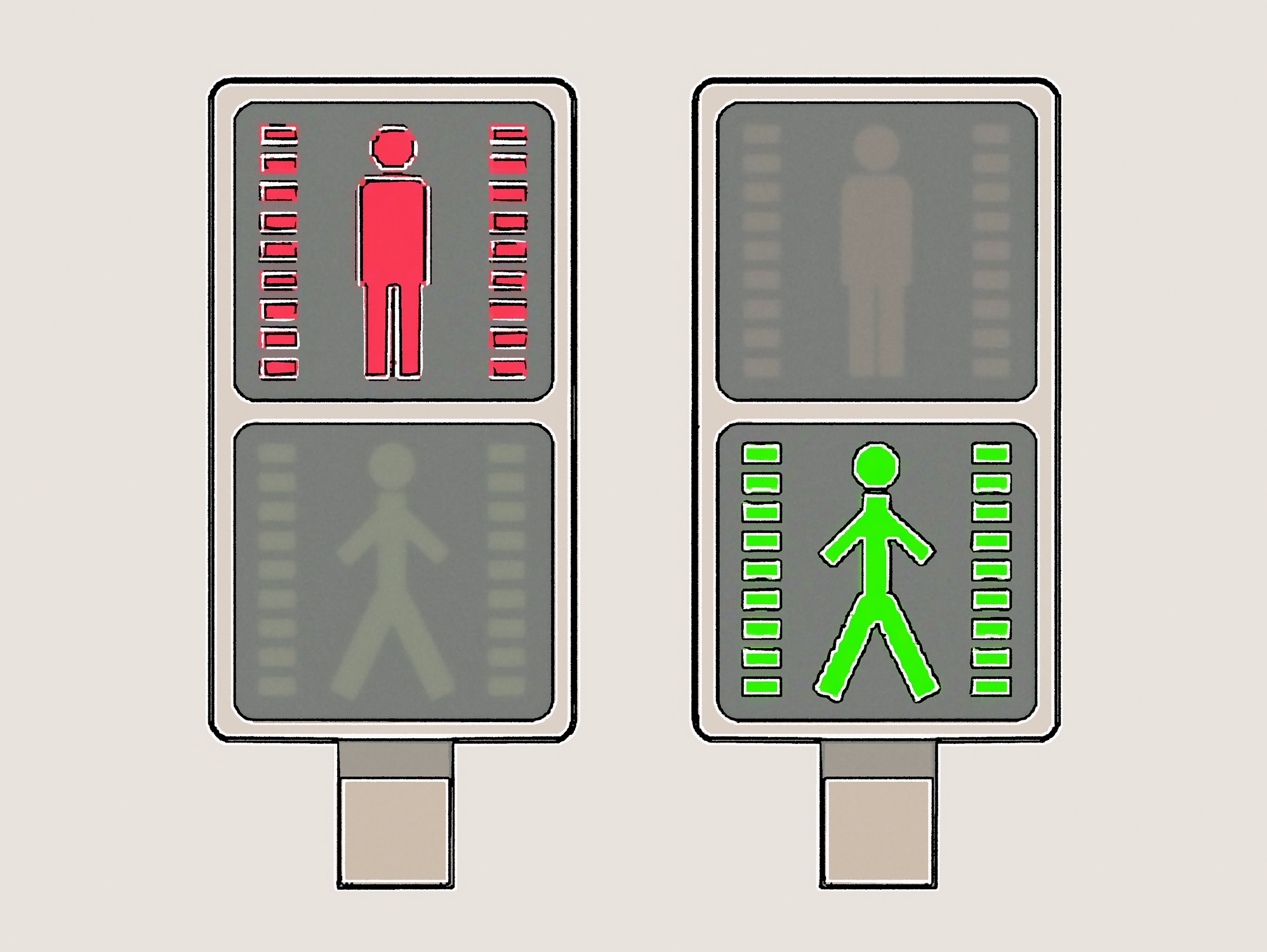

具体的には、日常生活で目にする情報を視覚的に整理し、理解しやすい構造へと環境を変えることが中心となります。つまり、本人を変えようとするのではなく、環境そのものを工夫して変化させる方法です。

また、視覚的に整理した情報を、より注目しやすくする工夫も重要です。例えば、不要な情報を隠したり、優先順位や終了のタイミングが明確になるように情報を提示することなどが挙げられます。

身近な例では、歩行者用信号機に目盛りを表示し、「残り時間が減っていく」ことが視覚的に分かる仕組みが、構造化支援の代表例だと感じています。

パニックと再トラウマ化の悪循環

ASDの発症率は約2%、つまり50人に1人といわれています。

そのため、社会のほとんどはASDではない多数派(定型発達)の人々が暮らしやすいように作られています。

ASDの人たちは、定型発達の人々が作った社会のなかで、「次に何が起こるか分からない」という不安を常に抱えています。

そのため、突然の予定変更や叱責、強制的な指示などを受けると混乱や恐怖を感じてしまいます。

そのような状況で強いストレスを感じると、自分を守るために逃げたり、大声を出したり、噛みついたり、自傷行為(壁に頭を打ちつけるなど)をしたりすることがあります。これは本人にとってはパニック状態から元の落ち着いた自分に戻るための行動です。

しかし周囲はそれを「問題行動」と見なしてしまい、拘束や力ずくの抑え込みといった対応を取ることがあります。

ここでは、人がトラウマとなるような脅威を体験したあと、トラウマ症状を残さずに日常へ戻るプロセスを紹介します。

① 驚愕反応(びっくりして動きが止まる)

② 探索的定位反応(脅威がどこにあるか広く見渡し、特定する)

③ 防衛的定位反応(安全か危険かを判断し、逃げるか近づくか決める)

④ 闘争・逃走反応(闘うか、闘えないなら逃げる)

⑤ 凍りつき反応(闘えず、逃げられない場合は固まり、感覚を麻痺させる)

⑥ ディスチャージ反応(凍りつきで体に溜まったエネルギーを解放する)

⑦ 社会交流反応(安全な仲間とのつながりを感じて安心する)

⑧ 探索的定位反応(再び安全を確認する)

⑨ 完了(完全に落ち着く)

この流れでトラウマ体験が完結すると、その後は日常生活に戻れます。

例えば、サバンナでライオンに襲われたシマウマが逃げ延びた後は、恐怖に怯えることなく再び悠々と草を食べます。

このように、自然なプロセスを辿ることでトラウマは解消されていきます。

しかし、ASDの方々の日常はどうでしょうか。

毎日が予想外の連続で、常に「驚愕反応」にさらされています。「探索的定位反応」や「防衛的定位反応」をしても、世界のすべてが危険に感じられてしまうかもしれません。

重度の知的障害を伴う場合、怖さのあまり噛みついたり物を投げたりすると「他害行為」として抑えつけられます。逃げようとすれば「行方不明」となり連れ戻されます。

結果として、闘うことも逃げることもできず「凍りつき反応」が起こります。

感覚を麻痺させて自分を守ろうとしますが、この時が最もつらいパニックの瞬間です。

体に溜まったエネルギーを、大声を出したり頭を打ちつけたりすることで「ディスチャージ(解放)」しようとしますが、これが「自傷行為」とみなされ、さらに抑えつけられることになるのです。

ASDに対する「構造化支援の必要性」

この悪循環を生み出している原因は、実はASDの人自身ではなく、その周囲にある環境や人々の対応です。

周囲が意図せずトラウマやパニックを引き起こし、それをまた周囲が抑え込むという、非常に悪い流れが繰り返されてしまっています。

では、どうしたらよいのでしょうか?

答えはシンプルです。

最初からASDの人々が安心して暮らせる社会を作ればいいのです。

そのためには、「構造化支援」を社会全体で進めていくことが重要です。

例えば歩行者信号機の残り時間表示のように、視覚的にわかりやすい環境は、ASDの人だけでなく、定型発達の人々にとっても暮らしやすいものです。

また、現代はグローバル社会です。日本には外国人も多く、日本語だけが共通言語ではありません。言語や文化を超えて、すべての人が暮らしやすい社会を目指して環境を構造化していきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

国家資格:公認心理師・精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士

その他:TSM(トラウマセンシティブマインドフルネス)修了・SE™プラクティショナー中級修了・TFTパートナー・ChatGPTエジソン塾1期生・整理収納アドバイザー2級 など

『努力すること』と『環境に助けてもらうこと』のバランスを研究し、自分自身の最適化を目指して精進中