【重要】安全・安心の本当の大切さ

~アタッチメントやトラウマケアの視点から~

福祉の仕事をしていると「安心・安全が大切!」という言葉をよく耳にしますよね。

しかし、改めて「安心と安全って具体的に何?」と聞かれたら、少し言葉に詰まってしまいませんか?

今回は、意外と曖昧な「安全」と「安心」について、具体的に整理してみましょう。

安全とは?

安全とは、「リスクが許容できる範囲内にある物理的な環境や状況」を指します。

たとえば、福祉施設で考えると、完全にリスクをゼロにすることはできませんが、転倒防止のために段差を減らしたり、危険なものを置かないなど、可能な限りリスクを低減することが「安全な環境づくり」です。

安心とは?

安心とは、「心配や不安がなく、精神的に落ち着き、リラックスできている状態」を指します。

具体的には、「困ったときに支援者がそばにいてくれる」「悩みを聞いてくれる」「自分の話を否定せず受け入れてくれる」と感じられるような、信頼関係に基づいた環境や関係性が安心につながります。

つまり、安全が物理的・環境的な要素だとすると、安心は心理的・感情的な要素を満たすことが重要になります。

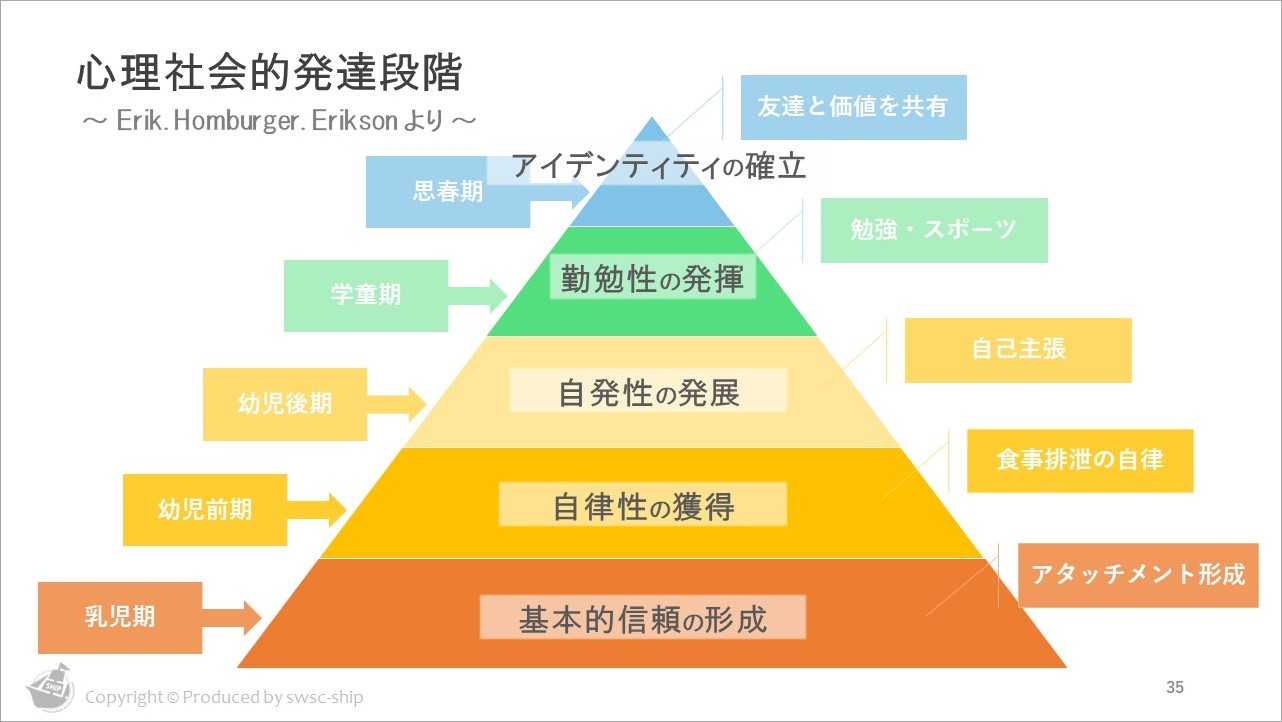

安全と安心が整うとチャレンジが始まる

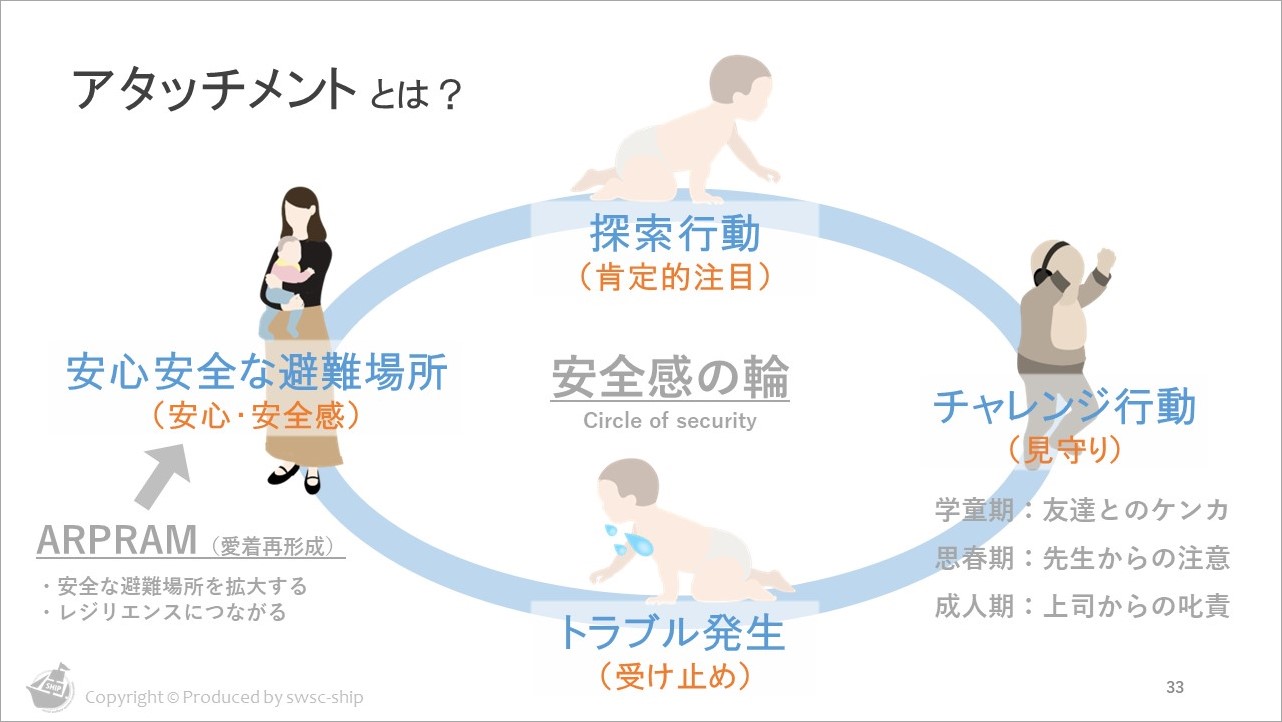

最近、「愛着障害」という言葉をよく耳にします。

愛着とは本来、子どもが養育者に助けを求め、安心と安全を得ようとする行動(アタッチメント)を指します。

子どもは危険を感じると親に駆け寄り、抱きしめられることで安全と安心を感じます。

それが満たされると親のそばから離れ、未知の環境にチャレンジする「探索行動」が生まれます。

つまり、安全な基地があるからこそ、人は安心して新しいチャレンジができるのです。

支援者が気をつけるべきポイント

支援においても、物理的に安全な環境と心理的な安心をセットで提供することが大切です。

さらに、愛着形成では「本人が助けを求めたときに応えること」が重要です。

支援者が一方的に過剰な介入をすると、かえって相手の自律を妨げることになりかねません。

支援者としては、「自分で選び、自分で決め、その責任を持つ」という自律や自立を促す関わり方を意識する必要があります。

トラウマと安全・安心の難しさ

しかし、安全を確保しても心理的な安心が得られない場合もあります。

過去に虐待やトラウマを経験した人は、たとえ安全な環境であっても「また傷つくのではないか」といった無意識の不安を抱えていることがあります。

たとえば、母親から虐待を受けた経験があると、本来安心を感じるはずの人間関係や環境を警戒してしまったり、逆に慣れ親しんだ危険な状況の方が安心できると感じることもあります。

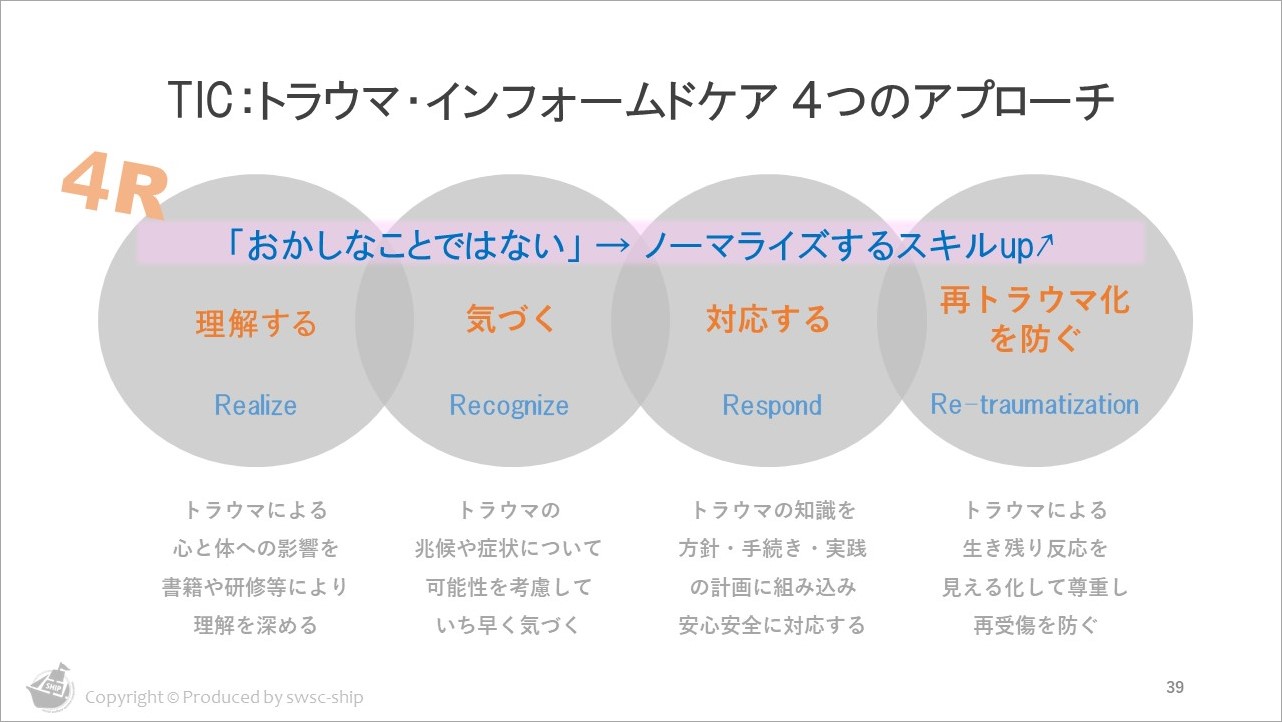

トラウマ・インフォームド・ケアの重要性

こうした問題への対応として「トラウマ・インフォームド・ケア」の考え方が注目されています。

トラウマの影響を理解し、再トラウマ化を防ぐ配慮をしながら支援する方法です。

トラウマ・インフォームド・ケアに重要な「4つのR」

Realize(理解):トラウマが心身に与える影響を知る

Recognize(気づき):トラウマのサインや症状を見逃さない

Respond(対応):トラウマへの理解を支援に取り入れる

Re-traumatization(再トラウマ化防止):再び傷つけない配慮をする

私たちSHIPでも、このテーマを深く理解するために2023年度はトラウマケアの内部研修を積極的に行っています。

職員の皆さんと一緒に、安心・安全の本当の意味を理解し、より質の高い支援を実践していきたいと思っています。

ぜひ皆さんも、このテーマを共に考え、支援の質向上に取り組んでいきましょう。

国家資格:公認心理師・精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士

その他:TSM(トラウマセンシティブマインドフルネス)修了・SE™プラクティショナー中級修了・TFTパートナー・ChatGPTエジソン塾1期生・整理収納アドバイザー2級 など

『努力すること』と『環境に助けてもらうこと』のバランスを研究し、自分自身の最適化を目指して精進中