依存症支援のリアルとハームリダクション

わたしは約20年以上、福祉の世界に携わってきましたが、どうしても難しさを感じる支援分野があります。

それが「トラウマ支援」と「依存症支援」です。

とくに依存症は、トラウマを抱えているからこそ陥りやすいという側面もあります。

「苦しさを癒してくれたのは薬物だった」「人は裏切るけれど、薬物は裏切らなかった」という話はよく聞きます。

今回は、依存症支援の重要な考え方である『ハームリダクション』について書きます。

ハームリダクションとは?

ハームリダクションとは 薬物使用によるダメージを減らすことを目的とし、使用そのものをやめることにこだわらず、健康や社会、経済への悪影響を減らす考え方や実践を指します。

代表的な取り組みとして、清潔な注射器の配布や使用済み注射器の回収などが挙げられます。結果としてHIV感染を防ぐだけでなく、薬物使用そのものが減る効果も報告されています。

日本の福祉現場での課題

上述のような考え方はとても重要ですが、日本の福祉現場でハームリダクションを進めるのは非常に困難です。

国家レベルで進めるべき取り組みなので、事業所単位では限界があります。

ましてや世の中では「薬物は絶対ダメ!」という考えが根強く、仮に支援者がハ―ムリダクションの姿勢を維持すると、ルール違反や法律違反の片棒を担ぐようなプレッシャーを感じてしまいます。

また、「やめなくてもOK」という考え方自体が日本社会にはなじみにくいです。

依存症は「やめられない病気」であり、まずはその事実を関係者に理解してもらう必要があります。

それにもかかわらず、この福祉業界でも「やめさせること」や「罰を与えて反省させること」を支援と考えている人が多いのです。

そのため、「やめなくてもOK」という方針を示すと、大きなバッシングにさらされます。

「考え方が甘すぎる」「責任をどう取るのか」といった非難を受けることは日常茶飯事です。

行政や医療機関、警察、家族など、関係者全員が「やめさせる」ことに重きを置いているため、現場で孤立することも珍しくありません。

懲罰主義アプローチは「時代遅れ」

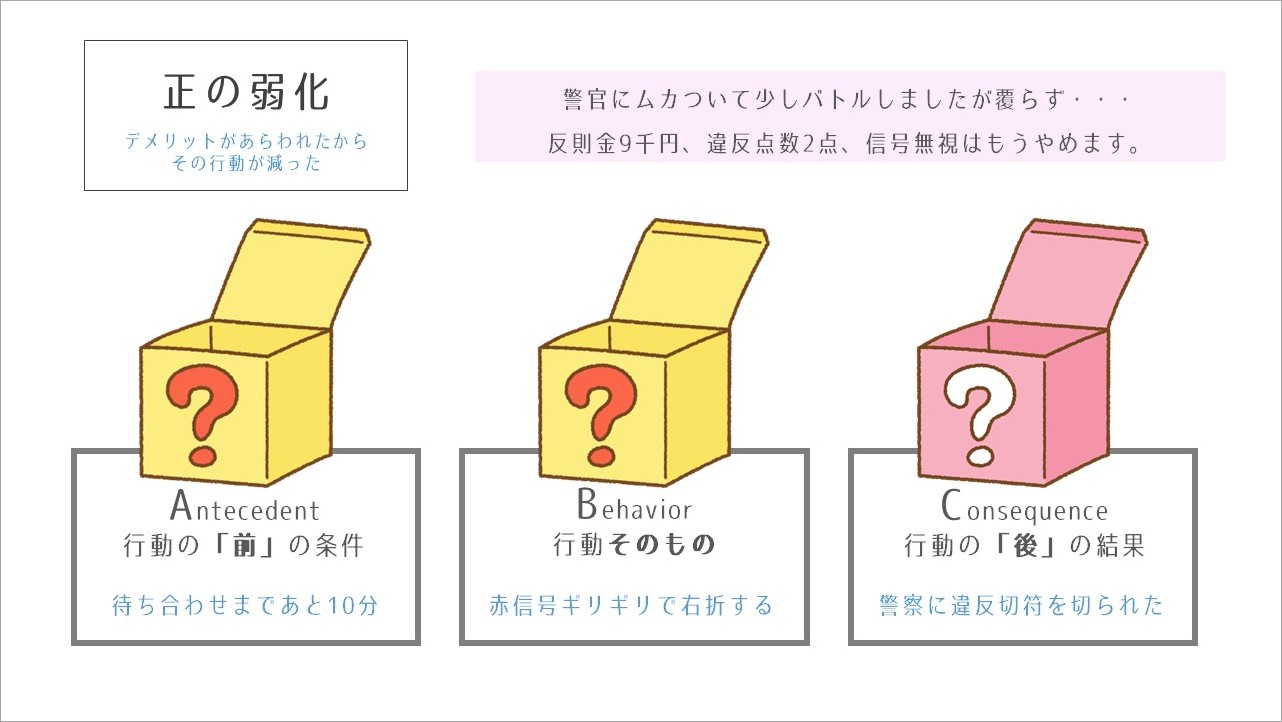

こうした懲罰的な対応は、ABA(応用行動分析)でいう「正の弱化」というアプローチです。

お酒を飲んだら罰を与えるというやり方です。

これは一時的には効果がありますが、長続きはしません。

交通違反の切符と同じで、罰があるうちは行動を抑えられても、いずれまた繰り返してしまうのです。

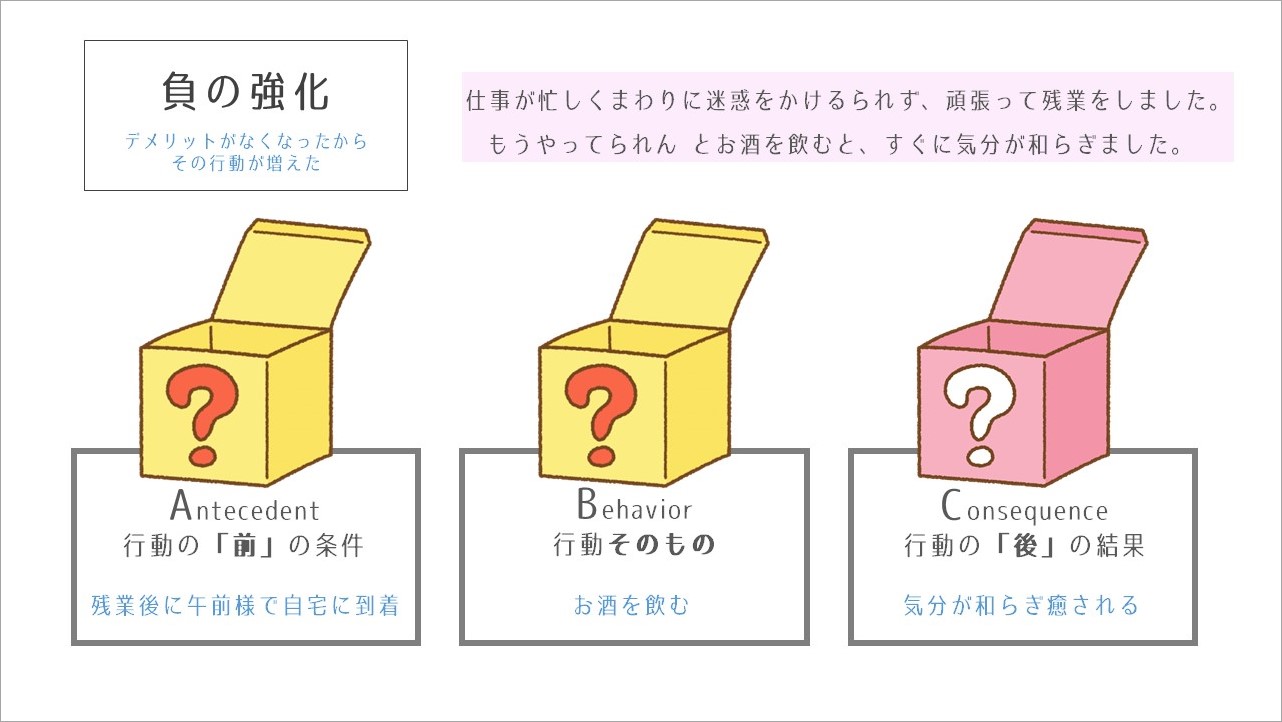

依存にハマるメカニズムは「負の強化」で説明できます。

ストレスがある → お酒を飲む → ストレスが消える、という学習が強化されているのです。

この「負の強化」の威力は強く、不快を一瞬で消せるメリットは絶大です。

そのため、繰り返すのも当然です。

さらに、薬物には「耐性」があるので、徐々に使用量が増えていきます。

そして、やめると「禁断症状」が現れます。

最終的には、禁断症状を抑えるためにまた薬物を使うという悪循環に陥ります。

依存症とは「やめたくてもやめられない病気」なのです。

現場でできるハームリダクション

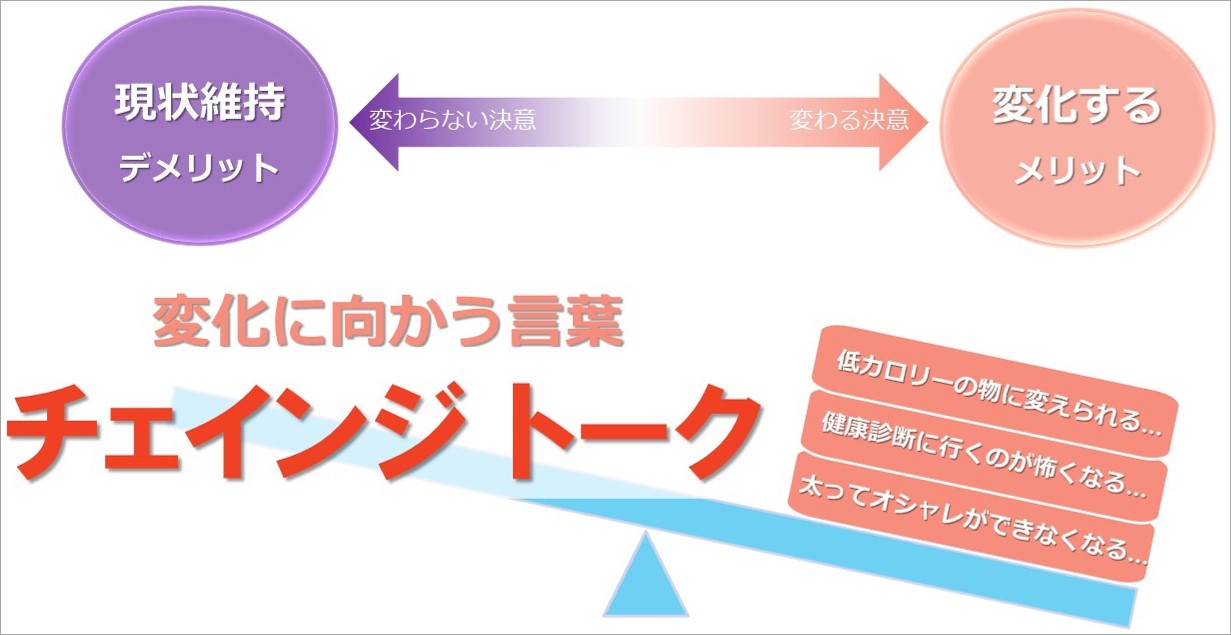

現場レベルで可能なハームリダクションのひとつが「動機づけ面接法(MI)」です。

MIはもともとアルコール依存症者の支援技法として開発されました。

「やめたいけれど飲んでしまう」というアンビバレンス(矛盾した気持ち)を否定せず、むしろその気持ちをじっくり聴くことが基本姿勢です。

MIでは、「飲んでしまう理由」と「やめたい理由」の両方を丁寧に聴きます。

とくに「Desire(願望)」を重視し、その人が本当に望んでいる生活や人生を探ります。

ここを丁寧に共有できれば、支援者として全力で応援することができます。

「完全にお酒をやめること」を目標にする必要はありません。

MIもハームリダクションも、「悪影響を減らしていくこと」を目指すものです。

「やめること」だけを目標にすると、かえって依存症の特性に合わず、上手くいかなくなります。

まとめ

ということで、私たちSHIPでは、「動機づけ面接法(MI)」の研修を通じてトレーニングを積みながら、みんなでハームリダクションの考え方を持てるように進んでいる最中です。

まだまだ道半ばではありますが、同じ考えのもとで支援提供をしていける人と共に成長していきたいです。

以上、終了します。

アディオス・アミーゴ

国家資格:公認心理師・精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士

その他:TSM(トラウマセンシティブマインドフルネス)修了・SE™プラクティショナー中級修了・TFTパートナー・ChatGPTエジソン塾1期生・整理収納アドバイザー2級 など

『努力すること』と『環境に助けてもらうこと』のバランスを研究し、自分自身の最適化を目指して精進中